Находка и исследование мазара на дне Аральского моря

СМАГУЛОВ Е.А.

…находка и исследование некрополя Х в. на дне Арала — еше один археологически достоверный факт, свидетельствующий о том, что в истории Арала катастрофические обмеления случались неоднократно….

В конце июня 2000 г. мне довелось принять участие в экспедиции по обследованию некоего археологического памятника обнаруженного на открывшемся, вследствие усыхания, дне Аральского моря. Сведения о находке на территории заповедника Барсакельмес, на бывшем дне Арала, каких-то развалин архитектурных строений почти год будоражили любознательную общественность Кызылординской области. В прессе появились статьи о существовании в далеком прошлом чуть ли не местной, «аральской Атлантиды» и т.д. и т.п.

Чтобы получить достоверные данные Фондом Коркут-Ата одноименного университета в г. Кызылорде был организован археологический отряд, в котором приняли участие журналисты, антрополог, арабист, историки и студенты исторического факультета.

Базовый лагерь размещен в пос. Каратерен (Казалинский район), Этот рыбацкий аул стоял некогда на берегу Арала, и оказался ближайшим населенным пунктом к вышеуказанному объекту. После почти трехчасового маршрута, наконец то вышли к объекту. Ориентироваться на ровной как стол, изрезанной десятками грунтовых дорог пустыне помог нам директор Государственного Заповедника Барсакельмес Турсынбаев Магжанбай.

Памятник расположен примерно в 70 км от поселка на ЗЮЗ. Дорога к нему занимает около трех часов. Примерные координаты: 46′ 02′ северной широты; 60’25’ восточной долготы. На уровне около + 35,3 от Балтийского «0». Находится почти посередине между (являюимся ныне) полуостровами Кокарал и Барсакельмес, к юго-западу от впадения р. Сырдарьи в залив Сарышыганак.

По словам местных жителей, вода обнажила эту поверхность в 1990-х гг. В настоящее время на Арале наоборот, отмечается подъем уровня воды. Так что, через несколько лет эта поверхность вновь может стать дном моря. В настоящее время вода уже подступила очень близко к холму, где расположен памятник. Поэтому почва сильно переувлажнена и близко подъехать к нему уже невозможно.

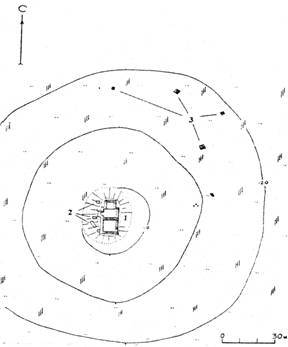

Памятник представляет собой вытянутый овальный в плане бугор, ориентированный длинной осью на северо-юг. Размеры бугра 42х30 м, высота около 2,3 м. Поверхность холма усыпана, на первый взгляд, хаотичной россыпью обломков жженного квадратного кирпича и частично обработанных плоских массивных каменных плит (рис. 1).

При предварительном визуальном обследовании памятника выяснилось, что всю его центральную часть образуют развалины прямоугольной постройки, основания стен которой сложены из каменных плит. Размеры постройки 24х10 м. Основания стен шириной 1,45-1,65 м. Плоские каменные плиты уложены так, что ровные края образуют плоскости. Прямоугольник постройки разделен двумя поперечными стенами на три помещения (№ 1, 2, 3 — нумерация с юга на север) (рис. 2). Многие каменные плиты сдвинуты со своих мест и находятся внутри помещений. Размеры наибольших плит 1,2х1,1 м; 1,0х1,4 м.

Вокруг этого фундамента и на его поверхности обилие обломков и целых жженных квадратных кирпичей (25х25х5 см).

Наибольшее скопление их в виде сплошного завала фиксируется снаружи вдоль восточной стены постройки, особенно в средней части. Среди этого кирпичного завала найдено несколько фрагментов глазурованных и не глазурованных декоративных плит с резным и штампованным орнаментом.

С южной, западной, северной стороны постройки, почти вплотную к ее стенам и несколько в отдалении, по склонам находятся несколько десятков погребений фиксируемых по характерным внутримогильным погребальным сооружениям типа «сагана» выложенным из того же квадратного жженого кирпича. Некоторые «сагана» уже разрушены и склепы размыты так, что скелеты лежат почти на уровне современной дневной поверхности. С западной стороны погребения не отмечены, поскольку тут — сплошной кирпичный завал. Саганы ориентированы большей частью осью на Юго-запад северо-восток; погребенные головой на Юго-запад. Но есть 2-3 случая, когда сагана ориентирована длинной осью Север-северо-запад — Юг-юго-восток. Одно погребение было расчищено и скелет взят в ЦГИМ, в лабораторию О. Исмагулова.

Центральное помещение (среднее) данной постройки наиболее интересно. Размеры его 8,7х7,4 м. Западная стена расширена до 2.1 м за счет выступа наружу шириной 0.6 м и длиной 3,6 м. С противоположенной стороны, восточная стена перекрыта частично завалом кирпича и камней. Но можно предполагать, что здесь был вход в строение, и он был оформлен в виде традиционного портала-пештака. Портал был возведен из жженого кирпича и декорирован поясами глазурованных и неглазурованных плит с резным орнаментом. Об этом свидетельствует мощный кирпичный завал (шириной 3-5 м) вдоль всей восточной стены и, особенно в ее центральной части. Вполне вероятно, что в западной утолщенной стене была устроена михрабная ниша. В таком случае, вся постройка может быть понята как мазар с мечетью — зиарат-ханой. К центральному помещению мечети, или зиарат-ханы где совершались обряды поклонения, с юга и севера примыкали два прямоугольных помещения меньших размеров (№ 1- 6.6 х 6,5 м; № 3 — 7,4х7 м). Они, возможно, выполняли служебные функции или же в одном из них находится главное погребение некрополя.

Что бы определить уровень залегании пола постройки и уровень древней дневной поверхности были предприняты два небольших шурфа.

Шурф № 1 (1х2 м) снаружи у западной стены помещение № 2. Установлено, что дневная поверхность залегает на глубине 0,3 м и зафиксирована отмосткой каменными плитами, которая шла, вероятно, снаружи вдоль всех стен постройки.

Шурф № 2 в северо-восточном углу помещения № 1 установил, что пол в этом помещении залегает на глубине 1х1 м. и он выложен квадратным жженым кирпичом формата 25х25 см. Зафиксировано восемь слоев каменной кладки северной стены помещения № 1. Но почему-то восточная стена этого помещения имеет сейчас только один слой каменной кладки, лежащий на уровне современной дневной поверхности. Такое возможно лишь, если допустить, что помещение № 1 было пристроено к помещению № 2 значительно позднее.

Обследование окружающей территории выявило остатки семи кирпичеобжигательных печей. Они расположены в 70-90 м к северовостоку от холма и вытянуты цепочкой охватывая северо-восточный сектор. Остатки представляют собой скопление расплавившихся и спекшихся кирпичей, ошлакованные стенки топочных камер прямоугольных очертаний. Наибольшие камеры имеют размеры 5х5 м. Эта находка «кирпичеобжигательного завода» свидетельствует о том, что кирпич для постройки и облицовки портала изготовлялся на месте.

По словам местных жителей, камень подобный использованному в постройке, в изобилии встречается на полуострове Кок-Арал. Проехать к местам каменоломен не представилось возможным, так как прямого пути туда из-за воды нет. О том, что камень специально выламывался, а не собирался с поверхности на месте его выходов, свидетельствуют сохранившиеся на торцах некоторых блоков следы предварительной разметки.

Из находок на развалинах наиболее интересны обломки глазурованных терракотовых плит с резным орнаментом. Предварительный сравнительный анализ этих фрагментов декоративных плит показывает, что данный орнаментальный стиль и технология присущи Среднеазиатским (Хорезм) памятникам ХIV в.

Плиты, по-видимому, основного орнаментального пояса на «П»- образной раме портала, выполнены в комбинированной технике резной глазурованной терракоты и штампа. Первый план узора в виде сложного плетения геометрического орнаментального гириха явно подправлен резьбой, а мелкие розетки и виньетки второго плана оттиснуты штампомещением. Художественный эффект достигался переливами разных оттенков бирюзового цвета поливы. Как известно, наибольших вершин в этой декоративной технике в ХIV в. достигли мастера Хорезма и Самарканда (1).

Интересно отметить, что датировка мазара и некрополя при нем хронологически совпадает с датировкой периода наибольшего обмеления Арала в прошлом. Аральское море является закрытым озером аридной зоны и конечным бассейном впадающих в него рек, прежде всего Амударьи и Сырдарьи. Уровень воды в нем главным образом зависит от объема и режима стока воды этих рек. Но особенностью Амударьи и Сырдарьи является, как известно, свойство их русел изменять свое направление (мигрировать) в различные периоды. И в зависимости от направления основного стока вод этих рек находился уровень береговой линии Аральского моря.

Особенно это свойственно Амударье. В нижней половине течения ее русло как бы приподнято на подушке собственных наносов и возвышается над расположенными слева и справа Сарыкамышской и Аральской впадинами. Из-за этого река имеет опасную способность, в неблагоприятных условиях резко менять направление течения, внезапно «сваливаясь» со своей платформы то в западном, то в восточном направлении. На фоне воздействия этого фактора влияние циклических колебаний климата, например, оказывается малосущественным.

Специалисты выделяют 3-4 периода регрессий и сменявших их трансгрессии Арала за исторически обозримое время. Как известно, В.В. Бартольд в своих историко-географических исследованиях неоднократно касался истории основных водных артерий и бассейнов Центральной Азии. По истории Арала он написал отдельный труд «Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времен до ХVII в.»

Кри тический анализ всех доступных письменных источников об Аральском море и р. Амударье приводит исследователя к выводу о том, что вследствие разрушения монголами в ХIII в. плотины на р. Амударье у Гурганджа (г. Куня-Ургенч) основной поток воды направился в Присарыкамышскую впадину. Уже в первой половине ХIV в. появляются сведения о том, что древний Узбой вновь обводнен и вода Амударьи достигает Каспия. Т.е. уровень воды в Сарыкамыше преодолел порог в 56 м над уровнем мирового океана.

В ХIV-ХV вв. отмечается максимальный уровень Каспийского моря. Причиной тому, конечно, было не только поворот стока Амударьи от Аральского к Каспийскому морю через Сарыкамышскую. впадину и Узбой, но и другие природно-климатические и военно-политические факторы. Для жителей низовьев Амударьи поворот основного потока в Сарыкамыш явилось экологической катастрофой. Естественно, сказались и опустошительные походы эмира Тимура в Хорезм, разрушившие ирригационную систему края.

На Арале, прекращение подпитки водами р. Амударьи, также отразилось катастрофически. Озеро сильно обмелело, дно его обнажилось так, что писавший в начале ХV в. Хафиз и- Абру, придворный историк Шахруха, в самых определенных выражениях заявляет, что «теперь… этого озера нет». К тому же и р. Сыр—Дарья, второй основной источник Арала, в это время представляется сильно обмелевшей. Бабур свидетельствует, что ниже г. Туркестана, Сыр-Дарья вся впитывается в пески, и не соединяется ни с какой рекой, ни с морем.

По мнению специалистов, в период этой очередной регрессии уровень воды Арала падает до абсолютной отметки 40-42 м (5). И только с середины ХVI в. вновь происходит постепенный подъем уровня воды. В этих условиях вполне естественно, что высохшее Аральское дно в конце ХIII-ХIV вв. стало частью пустыни. По нему пролегли маршруты торговых караванов, кое-где стали появляться некрополи и памятники архитектуры.

Трансгрессия Арала усилилась во второй половине ХIV в., когда своенравная Амударья вновь изменила свое русло, и основной сток ее направился в Аральское море, которое после этого начало устойчиво заполняться, затапливая пологие берега. В ХVI в. Сарыкамышское озеро стало мелеть, и сток амударьинских вод через Сарыкамыш и Узбой в Каспий прекратился. Капитан А. Дженкинсон в описании к карте, изданной в 1562 г., отметил: «Надо отметить, что в прошлые времена великая река Оксус (Амударья — С.Е.) впадала в этот залив (Култук?) Каспийского моря… Теперь она не доходит так далеко, но впадает в «другую реку по имени Ардок…». Это пояснение ему нужно было сделать потому, что прото-оригиналом его карты являлся более ранний русский чертеж. на котором было показан обводненный Узбой. Как доказал в своем исследовании Б.Л. Рыбаков, этот чертеж — «прото-оригинал» может быть датирован 1497 г. и естественно на нем отражена ситуация ХV в., когда еще существовал сток амударьинской воды в Каспий через Узбой.

В примечании к переизданию работы В.В. Бартольда «Сведения об Аральском море…» издатели отметили, что фундаментальные выводы известнейшего русского ориенталиста по истории Аральского моря выдержали испытание временем. Накопленные в течении ХХв новые геологические, исторические и археологические факты по истории Аральского моря, Амударьи и Сырдарьи, подтвердили, в основном и главном, выводы В.В. Бартольда. Находка и исследование некрополя ХIV в. на дне Арала — еше один археологически достоверный факт, свидетельствующий о том, что в истории Арала катастрофические обмеления случались неоднократно.

Таким образом, предварительно обследованный памятник в Аральском районе Кызылординской области на территории государственного заповедника Барсакельмес представляет собой небольшой средневековый некрополь с мазаром — заират-ханой на нем. По характеру декоративной облицовки портала постройка может быть датирована концом ХIII — ХIVвв. Уточнение функционального назначения отдельных помещений, последовательности строительства, художественно-декоративного облика портальной части постройки и т.д. возможно лишь после полного археологического вскрытия с детальной фиксацией всех архитектурных остатков. Эти работы, при всей сложности их проведения, необходимо организовать в ближайшее время. Поскольку реальна вероятность того, что вскоре некрополь окажется вновь под водами Аральского моря.

* Появившееся в прессе сообщение о необычном росте расчищенного скелета – плод недоразумения. Рост скелету прибавила естественная деформация – сползание останков по склону, вследствие подмыва погребения.

1. Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана.Т., 1961., с. 261; ПугаченковаГ.А. Пути развития архитектуры Туркменистана поры рабовладения и феодализма // Труды ЮТАКЭ. Т. 5. – М., 1958. – с. 369.

2. Кесь А.С. Причины изменения уровня Арала в голоцене // Труды АН СССР, сер. Географическая, 1, 1978. – с. 8-9.

3. Бартольд В.В. Сочинения. Т. 3. – М., 1965, с. 15-94.

4. Бартольд В.В. Указ. соч. – с. 65-66.

5. Такого уровня Арал достиг во время последнего катастрофического обмеления в 1988 г. См. Орешкин Д. Времен связующая нить // Арал сегодня и завтра. – А,. 1990. – с. 131.

6. Кесь А.С. Причины изменения уровня Арала в голоцене. – с. 11-12.

7. Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. – М., 1963. – с. 176.

8. Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV- нач. XVI в. – М., 1974. – с. 42.

9. Эта работа Бартольда В.В. была впервые опубликована в 1902 г. в Известиях Туркестанского отдела Императорского Русского географического общества. Т. 4. Вып. 2.

Журнал «Отечественная история», № 4, Алматы, 2001г.