I. МОНЕТЫ СИЯВУШИДОВ-АФРИГИДОВ

«В это время в народе (Бухары) обращалась

хорезмийская серебряная монета».

Нершахи. Тарихи-Бухара

В 1850 г. в I томе собрания сочинений Н. К. Е. Кohler’ а была опубликована свинцовая(?) монета «неизвестного царя» из собрания одного коллекционера в Петербурге1.

На лицевой стороне эта монета имела «бюст царя с большой бородой и длинной шевелюрой, повернутый вправо; тиара, увенчанная головой орла». На реверсе — надпись, которую Кёлер передал так: *** и «фигура царя на коне, идущем слева направо»2.

Эта публикация долго оставалась одинокой. Лишь через 20 лет, в 1870 г. в «Numismatic Chronicle» вышла статья Edw. Thomas’a «Индо-парфянские монеты»3, в которой было опубликовано и исследовано пять, хотя и отличных от опубликованной Кёлером, но, несомненно, принадлежащих к той же группе монет.

Как и в первом случае, эти монеты происходили из России, и репродукции их были присланы Томасу на определение нашим выдающимся ориенталистом и нумизматом В. Тизенгаузеном.

Четыре из этих монет были найдены «в маленькой бронзовой вазе в Пермской губернии»4.

Опубликованные Томасом монеты имеют по сравнению с монетами Кёлера другого характера надпись. Отличен и головной убор. Лицо царя безбородо. Но на реверсе мы найдем ту же фигуру всадника вправо, хотя и несколько иначе трактованную, и, что самое главное, в поле реверса, влево от всадника, расположена тамга ***, тождественная той, которая налицо на том же месте на монете Кёлера5.

Пятая монета в публикации Томаса оказалась отличной по типу реверса.

В центре его, вместо всадника, был тамгообразный знак в виде трезубца или трехсвечника, поставленного на горизонтальную черту.

Томас впервые определил арамейское происхождение знаков алфавита этих монет и сделал первую попытку их чтения; в надписи он в первых четырех знаках видел MRK’, считая первый и четвертый знаки различными и видя здесь известную арамейскую идеограмму MLK’ — «царь», заменявшую в древнеиранских текстах местный царский титул. В заключительных знаках надписи он видел знаки алфавита, отличного от шрифта первых четырех букв, и пытался, сближая их с пехлеви, читать, их как Shahah или Shemach6.

На оборотной стороне одной из монет над крупом коня была обнаружена отличная по характеру надпись, которая, по словам Томаса, в Петербурге, повидимому, Тизенгаузеном была прочитана как арабский термин «фадл» [174] «excellence, wisdom». Это чтение Томас ставит под сомнение, считая более вероятным видеть здесь курсивную надпись на том же напоминающем пехлеви алфавите, который представлен в надписи против лица царя на лицевой стороне той же монеты7.

Формальный анализ этих монет, произведенный Томасом, привел его к выводу, что эти монеты, характер изображений на которых ближе всего напоминает индийскую иконографию, чеканились индо-парфянскими царями.

Тринадцать лет спустя, в 1883 г., Томас вновь вернулся к этой группе монет8. В своей новой статье «О парфянских и индо-сасанидских монетах» он опубликовал репродукцию серебряной монеты из собрания Эрмитажа, полученную им, как и в первом случае, от Тизенгаузена,

По характеру изображений эта монета оказалась тождественной с монетой, опубликованной Кёлером. Тизенгаузен в письме, опубликованном Томасом, обратил внимание на сходство этой монеты с «индо-парфянскими» монетами Томаса и, вместе с тем, отметил характерную аналогию между этими монетами и вызвавшей большую дискуссию группой среднеазиатских эллинистических монет, — так называемых «монет Герая», как считает А. Н. Зограф9, чеканенных в I в. до н. э. одним из кушанских правителей Северной Бактрии.

Это характерный ободок из продолговатых ромбовидных бус, отделенных друг от друга парными поперечными черточками.

Томас отметил, с одной стороны, сходство «орлиной короны» с головным убором, введенным Шапуром I (241 — 272)10. Остальные признаки — «хаотические следы» греческих букв, характер реверса и др. привели Томаса к выводу о близости этой монеты к монетам «бактрийской группы Азеса».

Надпись на реверсе Томас интерпретирует иначе, чем Кёлер: он видит здесь незамеченную Кёлером тамгу, греческие буквы видит лишь в верхней части надписи, читая их «A VAOG — Azilisas?» (имя одного из индо-сакских царей 1 в. до н. э.). В надписи под ногами коня он видит арамейские знаки и пытается читать MLK’ — «царь».

Через 9 лет этой группой монет занялся наш известный нумизмат А. К. Марков11. Им были опубликованы три монеты этой группы — две из собрания Гос. Эрмитажа, поступившие из коллекции Гранта в Бомбее, и одна из коллекции А. В. Комарова. Две из этих монет — серебряные драхмы, довольно близки к опубликованным Томасом в 1870 г., но лучшей сохранности и с несколько отличной легендой. Третья — медная, с тем же типом реверса, но с изображением на лицевой стороне царя в зубчатой короне, правильно сопоставленной Марковым с короной сасанида Варахрана V (420 — 438).

Марков отвергает предложенное Томасом определение этих монет как индо-парфянских, но, отмечая наличие признаков, связывающих эти монеты, с одной стороны, с индийской, с другой — с сасанидской нумизматикой и подчеркивая сходство проходящей через большую часть монет тамги с тамгой кушанских царей, особенно Хувишки, пытается видеть в них монеты последних представителей кушанской династии (как он предпочитает говорить — «династии Турушка»).

Следующая попытка дать новое определение этим монетам принадлежит известному французскому ориенталисту-нумизмату Э. Друэну и изложена в его рецензии на цитированную выше работу Маркова12.

Он дает такую характеристику этих монет, как бы суммирующую все, что можно было извлечь из их формального анализа, не зная их происхождения: «По типу реверса — царь на коне, напоминающему монеты Азеса, Сотера Мегаса, Азилиса, по монограмме, сближающейся с монограммой Хувишки, по царскому бюсту, эти монеты представляют смешение всех эпох и стран. Неизвестно, причислять ли их к монетам аршакидов, индо-парфян, сасанидов Индии или правителей Туркестана. Легенда арамейским шрифтом, который, повидимому, является видоизменением халдео-пехлеви V в., может, когда она будет дешифрована, нам указать на национальность и эпоху этих странных монет. Во всяком случае, я не думаю, что они принадлежат к серии Турушка; я думаю, что они гораздо более поздние и что они были чеканены в Согдиане по типу монет Бахрама-гура. Рисунок, который г. Марков дает на стр. 35 и который представляет медную монету из коллекции Комарова, имея тот же реверс и ту же легенду, показывает, что есть связь между нашими серебряными монетами и согдийскими монетами, обращавшимися позднее в Бухаре13. Они могли [175] быть чеканены эфталитами до их изгнания из Согдианы тюрками около 555 г. н. э.».

В 90-х годах эти монеты стали предметом рассмотрения еще ряда исследователей. Rapson, опубликовавший в 1896 г. монету этого типа из собрания генерала Эббота14, приводит неопубликованные мнения о них Кэннингэма (к которому присоединяется сам) и Генри Говорса. Согласно последнему, эти монеты были чеканены тюркскими завоевателями эфталитских владений после 555 г. Кэннингэм и Рэпсон присоединяются к мнению Друэна об эфталитском происхождении этих монет, но отодвигают их дату к более позднему времени — вероятно, к VII в. н. э., и предполагают, что они могли быть чеканены в западной части эфталитских владений, где-то у Каспийского моря, где эфталиты могли сохранить свою независимость и после завоевания турками остальных владений эфталитов.

Суммируя все данные и заключения о наших монетах, имевшиеся налицо к1937 г., мы можем отметить:

1. Большая часть известных до экспедиции1937 г. монет происходила из пределов СССР — в том числе ряд монет, и как раз те, происхождение которых известно с точностью хотя бы до губернии, — из Прикамья.

2. Эти монеты по типу реверса связываются с индо-сакскими монетами группы Герая, Азеса, Азилиса и других варварских правителей Бактрианы и бассейна Верхнего Инда I в. до н. э. и первых десятилетий нашей эры.

3. Изображения на лицевой стороне одними признаками связываются с индийской, другими — с сасанидской иконографией.

4. Единство серии подчеркивается единством (за исключением одной монеты) тамги, сближающейся с тамгою кушанов (Хувишка).

5. Монеты одного из царей этой серии выделяются из нее характером изображений царя (длиннобородый в головном уборе в виде орла) и легендой, где, наряду с знаками арамейского происхождения, налицо «хаотические следы греческих букв» (однако тип изображения на реверсе и тамга не оставляют сомнения в принадлежности монет к этой серии).

6. На остальных монетах легенды сходны между собой и состоят из знаков арамейского происхождения.

7. На одной из монет, опубликованных Томасом, на лицевой стороне против лица царя имеется курсивная надпись, а на реверсе, над крупом коня, знаки, которые петербургский корреспондент Томаса, повидимому Тизенгаузен, рассматривал, как арабское слово «фадл». Однако это чтение было отвергнуто и Томасом и Марковым.

II

За четыре года работ Хорезмской экспедиции нами собран значительный нумизматический материал. Основная масса — около 1000, преимущественно медных монет, восходит к домусульманскому времени. Они собраны нами главным образом на городище Топрак-кала и в его окрестностях (это городище дало наиболее обильные сборы), в окрестностях Наринджана и Беркут-кала и примыкающих к ней замков, в Ангка-кала, Улы-Гульдурсун, Кош-парсан, Джильдык-кала, Аяз-кала. Несколько монет, как указано выше, найдено при раскопках Тешик-калы и замка № 36. Все монеты, за исключением нескольких кушанских и одной сасанидской, принадлежат к только что описанной серии, обогащая ее рядом новых вариантов15. Мы думаем, что приведенного достаточно, чтобы решить вопрос о происхождении этих «странных», по выражению Друэна, монет. Это происхождение может быть только хорезмийским16.

О том, что в домусульманском Хорезме чеканилась монета, — нам известно из показаний Нершахи17, согласно которому хорезмийские диргемы в VIII в. даже вытеснили в Бухаре из обращения местную монету.

До сих пор под именем «хорезмийских монет» в литературе фигурировала одна из недатированных серий монет среднеазиатского происхождения с изображением жертвенника на реверсе. Это наименование введено было Друэном, попытавшимся расклассифицировать «туранские монеты» и отнесшим предположительно эту серию к Хорезму18. Это же [176] определение повторил недавно Allote de la Fuye19.

Ни одной монеты этой серии хорезмская экспедиция за все 4 года работы не обнаружила, что заставляет также окончательно, и на этот раз отрицательно, решить вопрос о хорезмийском происхождении «хорезмийских монет» Друэна.

Характерно, что заключение о хорезмийском происхождении наших монет вовсе, как оказывается, не ново. Когда 22 марта 1938 года мы получили возможность ознакомиться с монетами этой серии, хранящимися в Гос. Эрмитаже, мы обнаружили, что они хранятся под этикеткой «монеты царей Хорасмии с тамгой ***». Как удалось выяснить, это определение принадлежит, А. К. Маркову, изменившему таким образом в конце жизни свою датировку 1892 г. Об этом сообщает А. В. Шмидт, который пишет в своей работе «Туйский всадник»: «В 1892 г. А. К. Марков датировал эти монеты предположительно III — IV вв. и относил их к поздним Кушанам. После, повидимому, он изменил свое мнение, так как в Эрмитажном собрании они сопровождаются пометкой рукой Маркова же: «хорасмийские», причем последние из них отнесены к эпохе начала арабского господства в Хорезме»20.

Видимо, А. К. Марков сделал это, руководствуясь новыми данными, — скорее всего значительным поступлением этих монет из Хорезма. Весьма возможно, что роль тут сыграли сборы известного коллекционера Вундцетеля, именем которого помечены некоторые из монет Эрмитажного собрания. Не знаем, считал ли Марков этот вывод не окончательным, или просто не успел опубликовать своего заключения, но, во всяком случае, этот факт является лишним доводом в пользу правильности нашего определения.

К монетам нашей коллекции, путем привлечения монет Гос. Эрмитажа (40 экз., большей частью серебряные) и Гос. Исторического музея (4 экз., серебро), слепки с которых мы имеем в нашем распоряжении благодаря исключительной любезности А. Н. Зографа, А. А. Быкова и Е. В. Веймарна, мы смогли прибавить значительный материал, в массе лучшей сохранности, чем собранный экспедицией. В целом мы располагаем сейчас серией свыше 1000 древнехорезмийских монет, являющейся уже довольно солидной базой для исследования. Вся серия может быть нами подразделена прежде всего на 2 основных группы:

Группа АА1а (сиявушидские) тетрадрахмы с бородатым (в одном случае безбородым) изображением царя вправо; высокий рельеф изображения; на реверсе — вокруг традиционной фигуры всадника справа — надпись, замкнутая слева тамгой ***.

Верхняя часть надписи греческая, нижняя хорезмийская, за исключением одной монеты, найденной в 1940 г. в Топрак-кала и имеющей легенду только греческими буквами и тамгу несколько иной формы ***. (Табл. 84, 1 — 13).

На медных монетах этой группы на реверсе — в центре та же тамга, окруженная иногда несколькими знаками хорезмийской надписи. Монеты — небольших размеров, но массивные. Рельеф изображений, как и на серебряных монетах, высокий.

По изображениям царей на серебряных монетах здесь может быть выделено пять правителей. По легендам — выделяются 4 имени. По медным монетам этой группы выделяется большее количество царей — по крайней мере 7 — 8.

Две серебряные монеты, одна из которых имеет бородатое, другая безбородое изображение царя, имеют одинаковую легенду. Они объединяются также и некоторым видоизменением тамги, приобретающей здесь вид S. (Эта тамга часто встречается на очень мелких медных монетах, не имеющих изображения на аверсе.)

Греческая надпись сильно деформирована. На наиболее поздних монетах этой серии она приобретает характер простого орнамента.

В наиболее полном виде она выглядит несколько иначе, чем ее изображал Томас: ***.

Я склонен видеть здесь сильно деформированную имитацию греческого начертания ***. Надпись на монете с одними греческими знаками не поддается дешифровке. По плану расположения легенды и характеру сочетания букв мы заключаем, что это просто имитация греческой легенды монет Эвкратида, исполненная мастером, не знавшим греческого языка (см. ниже).

По типу реверса, по весу, фактуре, рельефу изображения, по отмеченному выше ободку из продолговатых бус монеты этой группы, несомненно, примыкают, как уже отмечалось Тизенгаузеном, Томасом и Друэном, к «сакско-бактрийской группе» — к монетам прежде всего Герая, а также Азеса, Азилиса, Сотера Мегаса, Гондафара, в свою очередь генетически связанной с греко-бактрийскими монетами Эвкратида с изображением Диоскуров на реверсе.

Ближе всего наши монеты примыкают к монетам Герая. [177]

Эта зависимость хорезмийской чеканки от греко-бактрийской имеет большое культурно-историческое значение, вскрывая новую сторону культурных связей древнего Хорезма. Одновременно она позволяет поставить на новом материале вопрос о политических связях Хорезма около начала н. э., поднимая, таким образом, большие вопросы политической истории Средней Азии в этот темный период.

Вместе с тем близость головных уборов царя в орлиной короне с убором Шапура I и, прибавим мы, Варахрана II (276 — 293) и, особенно, Гормизда II (303)21 и сходство головного убора безбородого царя с одним из уборов Ардашира I (224 — 241)22, вместе с тем фактом, что китайские хроники, лишь начиная с Бейши, охватывающей период с 386 по 618 г., говорят о коронах и престолах среднеазиатских царей в виде птиц, животных и рыб23, заставляет предполагать, что большая часть монет нашей серии не восходит глубже III в. н. э., когда эти колоритные уборы получили широкое распространение в Средней Азии и Иране, сменив простые формы уборов парфянского и кушанского времени (исключение составляют монеты с одной греческой надписью, которые, видимо, восходят еще к I в. до н. э.).

Однако есть основания предполагать, что наши монеты являются не наиболее ранними хорезмийскими монетами, что им предшествовали не представленные пока в нашей коллекции типы.

Для решения вопроса о возникновении хорезмийской чеканки мы должны остановиться на имеющей уже большую литературу проблеме «монет Герая», в советской литературе исследованной А. Н. Зографом24.

Работа А. Н. Зографа, посвященная публикации и исследованию относящихся к этой эпохе материалов советских нумизматических собраний Ленинграда и Ташкента, является ценным вкладом в разработку этого круга проблем.

Монеты «Герая», первая из которых была опубликована Гарднером в 1874 г.25, имеет на лицевой стороне изображение бюста царя, обращенного вправо, с повязкой на волосах, одетого в характерный кафтан с отворотами, а на обороте — конную фигуру венчаемого Никой царя и греческую надпись, читаемую большинством исследователей: ***.

Лишь Кэннингэм (1888)26, а в последнее время Аллот де ля Фюй (1925)27 читали иначе второе слово, видя здесь *** и пытаясь отожествить «Миая» с индосакским царем Мауэсом.

Ольденбергу (1885)28 принадлежит принятое с тех пор всеми истолкование слова *** как племенное имя кушанов (*** на монетах «Великих Кушанов»).

После публикации Гарднера эта серия монет была предметом анализа в работах Томаса29 Саллета30, Ольденберга31, Кэннингэма32, В. Отто33, Рэпсона34, Аллот деля Фюй35 и Г. Батайль36, взгляды которых А. Н. Зограф детально анализирует в вводной части цитируемой работы.

Если ни у кого из перечисленных авторов не вызывает сомнения отнесение этих монет к территории, входившей в 250 — 140 гг. до н. э. в состав Греко-Бактрии, и к периоду, последовавшему за падением греко-бактрийского царства под ударами варваров-завоевателей, то в отношении более точной хронологической и географической датировки, как и в отношении чтения легенды монет, в литературе налицо весьма значительное разногласие.

Эти разногласия могут быть охарактеризованы словами А. Н. Зографа: «Даты, дававшиеся этим монетам, колеблются между 128 до н. э. и 100 г. н. э. Что касается территории, на которой они обращались, то и здесь можно отметить расхождение между районом к югу от Кабула, с одной стороны (Cunnigham), и северным Афганистаном — с другой»37.

Публикуемый А. Н. Зографом материал значительно расширяет количество доступных для исследования монет, доводя число тетрадрахм до 15 вместо 9 ранее известных, и число оболов до 12 вместо 11. Вместе с тем работа А. Н. Зографа является значительным шагом вперед в разработке вопроса.

Заслуживает большого внимания сравнительное изучение веса, фактуры и типа монет38. Сопоставление с материалами [178] греко-бактрийской, парфянской, селевкидской и индо-сакской нумизматики приводят автора к убедительным заключениям, которые можно свести к нижеследующим основным положениям:

1. «Тетрадрахмы «Герая», как видно, по своим весовым данным примыкают к тетрадрахмам Орода I (57 — 37 гг. до н. э.) и к римской чеканке в Антиохии (47 — 20 гг. до н. э.)»39.

2. По фактуре, отличаясь от греко-бактрийских и раннепарфянских тетрадрахм, «они находят близкие аналогии в парфянских тетрадрахмах, начиная с Санатрука (77 — 70 гг. до н. э.), и, в особенности, в тетрадрахмах Филлипа Филадельфа (92 — 83 гг.) и Тиграна Великого (83 — 66 гг.)»40.

3. Типологически эти монеты — по наличию характерного ободка из продолговатых бус — примыкают к типу греко-бактрийских монет Эвкратида и Гелиокла, к монетам последних Селевкидов, в меньшей степени — к монетам парфянских правителей начала I в. до н. э.41 По плану расположения надписи они примыкают теснее всего к монетам Эвкратида, резко отличаясь в этом отношении от монет индоскифских царей Пенджаба и индо-парфянеких царей Арахозии и Сакастана. В последнем обстоятельстве А. Н. Зограф видит «главное доказательство, что эти последние (монеты «Герая». — С. Т.) прежде всего территориально не связаны с индо-скифской и индо-парфянской группами и восходят, независимо от них, к общему источнику — бактрийским монетам»42. (По наличию фигурки Ники, венчающей царя, А. Н. Зограф, вслед за Томасом, связывает монеты «Герая» с монетами Фраата IV (37 — 4 гг. до н. э.) и (в меньшей степени) Орода I (57 — 37 гг. до н. э.). Однако автор не видит в этом причины снижать датировку монет «Герая», отмечая факт проникновения мотива венчания в парфянскую монетную типологию еще в первую половину I века до н. э.43.

4. Появление квадратного ***, проникающего в парфянскую нумизматику в правление Орода I, при сохранении *** вместо появляющейся обычно вместе с квадратным *** лунарной сиплы, позволяют автору притти к заключению, что «мы имеем здесь еще не установившуюся переходную стадию в развитии шрифта и позволяют не видеть в квадратной форме *** решительного препятствия к тому, чтобы отнести монеты «Герая» ко времени около середины I в. до н. э., как это, повидимому, вытекает из перечисленных выше весовых, фактурных и типологических аналогий»44.

5. Опираясь, помимо приведенных выше соображений, также на данные новых находок в пределах Узбекистана (Ташкент, Термез), А. Н. Зограф приходит к общему выводу, что монеты «Герая» были чеканены около середины I в. до н. э. в северном Афганистане (к северу от Гиндукуша), наиболее приближаясь в этом отношении к датировке Аллот де ля Фюй (1925). Посредствующим звеном между монетами «Герая» и их ближайшим прототипом — монетами Эвкрадита и Гелиокла — А. Н. Зограф считает варварские подражания монетам последних, имевшие хождение в Средней Азии после падения Греко-Бактрии.

В отношении чтения легенды, вызвавшей, как мы видели, большие споры в литературе, А. Н. Зограф в основном примыкает к чтению и толкованию, данному в статье Батайля (1928) и приведенному нами в начале.

А. Н. Зограф склонен принять как наиболее вероятный перевод легенды: «Правящего (царствующего) Герая, властителя, Кушана».

Из четырех слов надписи первое не вызывает сомнения. В чтении и интерпретации второго — предполагаемого имени царя — А. Н. Зограф сохраняет чтение П. Гарднера, снабжая это, однако, серьезными оговорками45. Отмечая, что принимаемая за Р черточка между Н и А встречается на некоторых монетах между А и О, автор приходит к заключению, что «чтение имени «Герая» приходится принимать лишь как одно из наиболее вероятных», и соответственно этому везде замыкает его в кавычки.

Что касается третьего слова, А. Н. Зограф считает «единственным более или менее вероятным» предложенное Кэннингэмом и принятое Батайлем истолкование слова *** «как греческой передачи туземного титула tsanyu» (в обычной русской транскрипции «шаньюй»), титул, даваемый китайскими источниками правителям хуннов. Однако А. Н. Зограф выдвигает, в качестве возможных, еще два варианта истолкования этого загадочного слова. Во-первых, он обращает внимание на наличие ***, *** в начале большого количества иранских имен типа Санабар, Санатрук и др.46. Во-вторых, он считает возможным указать на то, что столица одного из юечжийских ябгу, в период между завоеванием юечжийцами Греко-Бактрии и образованием Кушанского царства, носила название Sang-bi (транскрипция de Groot’a, русская транскрипция — Шуанми). «Может ли это имя быть сопоставлено с нашим **** (***)?», задает он вопрос специалистам47. [179]

В истолковании последнего слова *** А. Н. Зограф примыкает к ольденберговскому чтению.

Переходя к анализу выводов А. Н. Зографа, мы должны целиком присоединиться к тем сомнениям и оговоркам, которыми он снабжает свое чтение и истолкование легенды — прежде всего второго и третьего ее слова. Чтение «Герая» может быть принято лишь как условное обозначение, своего рода «идеограмма» не поддающегося чтению и истолкованию слова, которое с одинаковым успехом может читаться *** ~ *** ~ ***, *** и т. д. А если учесть, что чтение второго знака — Р — остается гипотетичным и что фонетически Р=S (в слове ***), количество возможных вариантов еще возрастает. Ниже, в связи с нашими находками, я позволю себе еще вернуться к этому вопросу.

(Не меньше сомнений возбуждает и третье слово. Я никак не могу присоединиться к А. Н. Зографу в оценке истолкования Кэннингэма. Чтение «шаньюй» или, как предпочитает писать А. И. Зограф, tsanyu, мне представляется совершенно неприемлемым ни филологически, ни, особенно, исторически.

Нельзя, кстати, не отметить совершенно напрасного пиэтета наших исследователей (не синологов) к западноевропейским транскрипциям китайских слов, часто весьма далеких от действительной фонетики слова, и, я бы сказал, пренебрежительное отношение к русской транскрипции, также, конечно, условной, но по меньшей мере ничем не уступающей латинской.

(Исторически титул «шаньюй» нигде не засвидетельствован у юечжи, а выступает как чисто хуннский титул. Правитель юечжи всегда именуется китайским словом «ван» — «царь». Совершенно невероятно, чтобы юечжи приняли титул правителей враждебных им хуннов. Больше того, титул юечжийских царей нам хорошо известен по индийским легендам кушанских монет, — ото то же слово «ябгу» (yavuga), которым в форме хи-хэу (по Хирту-Шаванну yap-hеou) китайцы именуют вождей юечжийских племенных, союзов предкушанского периода. Если бы юечжи заимствовали в I в. до н. э. хуннский титул, якобы «обозначающий властителя или царя и иерархически стоящий выше титула jabgu соответствующего царю-вассалу»48, было бы совершенно непонятно, почему «Великие Кушаны» вернулись к скромному титулу «царей-вассалов». Нельзя, конечно, при этом не учитывать и очень основательного соображения Кеннеди о скромном характере греческого титула, который мало бы вязался с претенциозным хуннским титулованием. Против отождествления *** с названием владения одного из пяти юечжийских ябгу предкушанского времени говорит тот факт, что род Шуанми (Sangbi) в списке пяти ябгу стоит рядом с родом Гуйшуан (Кушан), что совершенно исключает соединение этих имен и надписи. Принадлежность этих монет одному из представителей рода кушанов исключает возможность видеть в них результат чеканки какого-либо из остальных четырех юечжийских ябгу периода, предшествовавшего объединению их владений под властью кушанов. Данное выше толкование слова *** вряд ли возбуждает сомнение. В качестве дополнительного аргумента в пользу кушанского происхождения изображенного на монетах «Герая» царя можно указать оставшиеся, насколько нам известно, до сих пор не отмеченными признаки искусственной деформации черепа Герая, аналогичные отмеченным Уйфальви для изображений на монетах кушанов.

Можно спорить лишь о третьем варианте истолкования, предложенном А. Н. Зографом, — о его сопоставлении слова *** с иранскими личными именами на Sana, ближе всего с именем Санабар (нельзя, конечно, отсюда заключать о связи монет «Герая» с известными монетами Санабара). Возможное возражение, что этому противоречит очень скромное место (маленькие буквы между ногами коня), занимаемое этим словом, может быть отведено, если мы учтем, что на монетах Эвкратида — ближайшем прототипе анализируемых монет — личное имя царя занимает также нижнюю часть надписи, правда, не между ногами, а под ногами коней Диоскуров, место, которое на монетах «Герая» занято родовым именем. Мне представляется, что из всех предложенных пока вариантов истолкования этот является единственным правдоподобным.

Тогда, повидимому, в слове «Герая» нужно искать не личное имя, а что-то иное, вернее всего какую-то составную часть титулатуры.

Нам представляются вполне убедительными доводы о чеканке монет «Герая» или, если следовать только что рассмотренному толкованию, «Санаба», к северу от Гиндукуша. Однако находки этих монет на территории Узбекистана вплоть до Ташкента позволяют считать, по меньшей мере, спорным приурочение этой чеканки «северному Афганистану»49.

Отнюдь не менее вероятным искать место чеканки монет «Герая» и на территории наших среднеазиатских республик.

В этой связи заслуживают внимания отмеченные в свое время Тизенгаузеном и Томасом черты сходства между монетами «Герая» и [180] монетами хорезмийского, как теперь установлено, происхождения.

Несмотря на ряд черт отличий между основной массой раннехорезмийских монет, датируемых нами временем начиная с III в. н. э., и монетами «Герая» (на всех хорезмийских монетах, в отличие от монет «Герая», мы находим пышный головной убор и бородатое изображение царя на аверсе, наличие тамги; на всех, кроме одной, двуязычность надписи на реверсе, круговой план и отсутствие венчающей царя фигурки Ники; для всех хорезмийских монет характерен более низкий вес), налицо значительное типологическое сходство, которое в 1938 г. заставило нас считать именно монеты «Герая» ближайшим прототипом тогда известных нам хорезмийских монет.

Если мы вспомним, что хорезмийские монеты до VIII в. сохраняют, при глубоких изменениях в весе и фактуре, неизменно традиционный тип, что свидетельствует о большом консерватизме в этой области, вопрос о генетической связи хорезмийских монет и монет «кушана Герая» («Санаба»?) приобретает крупное значение для династийной истории Средней Азии.

Мы знаем из данных хроник династий Суй и Тан, что правившие в VI — VII вв. н. э. в Хорезме, Шаше и городах-государствах Согдианы династии были кушанского (юечжийского) происхождения. Это подтверждается и близостью тамги хорезмийских афригидов, с одной стороны, к тамге согдийских царей на монетах, опубликованных Смирновой в № 1 ВДИ за 1939 г., с другой, — что в свое время отмечалось Марковым, Друэном и другими исследователями, — к тамге Великих Кушанов. Однако в интересующую нас эпоху, последовавшую непосредственно за падением Греко-Бактрийского царства, все эти области входили в состав не расположенных в Бактрии — Тохаристане — владений юечжийских ябгу, а в состав государства Кангюй, племена которого, в первую очередь племенной союз сакараваков (см. ниже, экскуре I), участвовали также в завоевании Греко-Бактрийского царства. Обстоятельство вхождения этих областей в кушанское царство и утверждение в них власти кушанских династов остаются пока темными, и не исключено, что именно монеты «Герая» могут пролить на них некоторый свет.

Данные о местах находок монет «Герая — Санаба» слишком незначительны, чтобы решить вопрос о более точном определении места их чеканки. Однако, несомненно, их связи ведут в Хорезм50.

Эта гипотеза, к которой мы пришли в начале наших работ51, полностью подтвердилась находкой в 1940 .г. на Топрак-кале наиболее ранней, бесспорно хорезмийской, тетрадрахмы (вес 9,322) с изображением на аверсе бородатого царя в сложном головном уборе вправо. Сзади головы схематическая миниатюрная фигурка Ники, венчающей царя. На реверсе — всадник вправо, почти совершенно отождествленный с всадником монет Герая. Слева, в поле, как на всех афригидских монетах — тамга, несколько отличная от обычной афригидской и некоторыми особенностями (2 точки в средней части тамги), ассоциирующаяся с тамгой монет Дальверзинского клада, открытого Кастальским и пока неопубликованного (табл. 84, 2 — 3).

Надпись только греческими буква м и, по плану восходящая к легендам монет Эвкратида: верх: *** низ: ***

В том же 1940 г. Б. Н. Кастальский приобрел второй экземпляр такой же монеты, вывезенный из Хивы, с которым он любезно ознакомил нас. Надпись на его монете, почти тождественная нашей, отличается некоторыми деталями в расположении букв: верх: *** низ: ***

Ни из греческого, ни из местных языков надпись расшифровать ни нам, ни специалистам по античной эпиграфике, к которым мы обращались, не удалось. Однако, сопоставляя наши два варианта с легендами монет Эвкратида, мы замечаем значительные совпадения в расположении букв: монета Топрак-кала — верх: *** внизу: *** монета Кастальского — верх: *** внизу: *** монеты Эвкратида — верх: *** внизу: ***

Расхождение между обеими нашими монетами еще более подтверждает, что надпись сделана не знающим ни языка, ни графики подлинника имитатором, воспринимавшим не отдельные литеры, а общий рисунок надписи.

Видимо, греческое начертание представляло своего рода идеограмму, как арамейское *** на позднейших хорезмийских монетах, как мы увидим ниже.

Остальные особенности типа (ободок из ромбических бус и др.) также тесно увязывают эту монету и с монетами Герая и с остальной серией хорезмийских монет. [181]

Монеты из Топрак-калы и собрания Б. Н. Кастальского, несомненно, являются связующим звеном между хорезмийским чеканом III — VIII вв. н. э. и монетами «Герая», однако генетические отношения их нам представляются достаточно сложными. Наши монеты, восходя непосредственно к монетам Эвкратида, не могут происходить от монет Герая — в этом случае больше оснований было бы для имитации надписи последнего. Я склонен скорее предполагать в монетах Герая боковую ветвь хорезмийской чеканки и видеть в хорезмийских монетах с тамгой и в монетах Герая параллельные и близкие по времени чекана формы, восходящие к общему прототипу — неизвестной пока кангюйско-хорезмийской монете II — начала I в. до н. э. Возможно, впрочем, что монета из Топрак-калы сама является прототипом «монет Герая». Мы должны, таким образом, внести известный корректив в гипотезу, высказанную нами в рецензии на работу Зографа52. Я позволю себе сейчас сформулировать наши выводы, дополнительную аргументацию которых читатель найдет ниже53.

Хорезмийско-кангюйская чеканка начинается вскоре после падения Греко-Бактрийского царства или даже раньше, в период между 170 г. — временем потери Греко-Бактрийским царством Согдианы — и временем путешествия Чжан-цяня, данные которого говорят об известном упадке могущества Кангюя под влиянием хуннов и бактрийских юечжи.

Именно символом перехода к Кангюю — Хорезму прав на греко-бактрийские владения — действительного или теоретического — могло явиться принятие ими типа и легенды последнего могущественного властителя Греко-Бактрийской империи. Может быть это, как обычно для этого времени, было закреплено брачным союзом с эвкратидидами. Хорезмийские монеты этого периода, возможно, скрываются среди разнообразных варварских подражаний монетам Эвкратида. Однако тип монет пережил глубокое принципиальное изменение: место греческих Диоскуров занял хорезмийский всадник — символ божественного предка династии Сиявуша.

Монеты Герая, видимо, чеканенные в Согде или в Бактрии в период, предшествующий подъему Индо-Бактрийских кушанов, чеканены юечжийско-массагетским вождем по образцу монет Кангюя, гегемония которого над Согдо-Бактрийскими кушанами, вероятно, уже номинальная, если верить Чжан-цяню, отражена в скромном титуле правителя. Монеты чеканились в стране, где греческий язык еще бытовал, что вряд ли имело место в Хорезме, для чеканщиков которого греческая надпись была не более, как идеограммой. Подъем империи кушанов в конце I в. до н. э. явился предпосылкой для введения в кушанском государстве новой чеканки, символизирующей разрыв с кангюйской традицией и имперский суверенитет новой династии54.

Возвращаясь к основной группе наших монет, нельзя не отметить черт сходства между монетами с тамгой S нашей серии и монетами индийских эфталитов V — VI вв. В частности, на лицевой стороне монеты безбородого царя, слева, позади царя, мы имеем знак, близкий к тамге эфталитов, которая, в свою очередь, [182] несомненно, родственна и кушанской и тамге наших монет55.

Может быть, в этой связи не мешает вспомнить и старую гипотезу Лерха — Веселовского56 о роли Хорезма в формировании государства эфталитов в период, предшествующий распространению власти последних на всю Среднюю Азию и за ее пределы.

В свете этой гипотезы не совсем ошибочной может оказаться и гипотеза Друэна — Говорса — Кэпнингэма — Рэпсона о происхождении наших монет.

Кроме типичных монет группы А мы встречаемся среди собранной нами хорезмийской меди с четырьмя подгруппами, несомненно, родственных ей типологически и близких хронологически монет, однако, несущих ряд черт отличия. Это, во-первых,подгруппа А1, — миниатюрные , но массивные медные монеты, напоминающие по размерам, весу и фактуре медные монеты царя в орлиной короне, по имеющие одну сторону чистой, а на другой — тамгу, варьирующую в начертании, но, несомненно, родственную тамге ***.

Несомненно, к наиболее ранним образцам хорезмийской чеканки, хотя и более поздним, чем монеты Герая и царя, представленного на тетрадрахме из Топрак-кала, и, несомненно, предшествующим всем остальным, должны быть отнесены 2 найденные в1937 г. близ Беркут-кала и в 1940 г. в Топрак-кала монеты — единственные представители подгруппы А2, выделяющиеся из всей остальной серии.

Это миниатюрные медные монеты, несущие на аверсе изображение бородатого царя влево, с характерной для парфянских царей прической и диадемой, но с типично хорезмийским очельем в виде полумесяца, а на реверсе — тамгу сиявушидов-афригидов (рис. 108, верхняя слева). Типологическая связь с чеканкой аршакидов в высшей степени примечательна, несомненно свидетельствуя о каком-то кратковременном, но важном политическом сдвиге.

Влияние аршакидской чеканки, бесспорно довольно раннее — не позднее I в. н. э., во II веке простая диадема аршакидов, представленная на нашей монете; сменяется сложными головными уборами, некоторые из которых близки к раннеафригидским (короны Хосроя, Вологеза II, III и V). Против особенно ранней даты говорит тип тамги, видимо, более поздней, чем тамга тетрадрахмы из Топрак-калы.

Я думаю, что возможно, пока мы не имеем более значительного материала, предположить, что эти монеты относятся ко времени политических потрясений, испытанных Кангюйско-Хорезмской державой в I в. н. э., и видеть здесь документ попытки кангюйско-хорезмских правителей опереться на помощь Парфии в борьбе с поднимающимся домом Индо-Бактрийских кушанов и датировать ее временем, предшествующим вхождению Хорезма в империю Канишки.

Третья подгруппа *** — такого же размера медные монеты, одна из которых имеет чаще всего на лицевой стороне бородатое изображение царя вправо в трезубой короне, напоминающей одну из корон Шапура I, реже — фигуру всадника вправо,

очень близкую к изображениям на реверсе наших монет. На обратной стороне эти монеты имеют разнообразные тамги, иногда близкие к обычной хорезмийской тамге ***; иногда резко отличную от нее свастикообразную тамгу (крест с округло загнутыми концами).

Монета, тождественная последнему варианту монет нашей подгруппы ***, была в 1880 г. опубликована Тизенгаузеном57. [183]

Некоторые монеты «царя в трезубой короне» имеют вместо тамги круговую надпись знаками местного алфавита вокруг выпуклой точки в центре, как упомянутые выше медные монеты «царя в орлином шлеме». Одна из монет из Топрак-кала, несколько большая в диаметре и отличающаяся по технике выполнения, имеет на аверсе несколько схематизированную голову того же «царя в трезубой короне», а на реверсе — обычного «хорезмийского всадника».

Четвертая подгруппа медных монет — представлена монетами, найденными главным образом в Топрак-кала и, видимо, более поздними, чем предыдущие. Эти монеты несут на реверсе изображение царя в головном уборе, близком к убору поздних афригидов: род шапки с выступающим вверх и вперед передним концом. На аверсе — трехконечная тамга *** иногда окруженная несколькими знаками трудночитаемой хорезмийской надписи (рис. 108, справа 3 нижние монеты).

Разнообразие и обилие типов медных монет, в частности, наличие, помимо ряда вариантов тамги сиявушидов-афригидов, по меньшей мере двух самостоятельных тамг, является, так же как и монета парфянского типа, свидетельством о каких-то существенных фактах в политической истории Хорезма этого времени. Видимо, около II — III вв. н. э. мы имеем проявление тенденции политического обособления отдельных частей Хорезма, под гегемонией местных династий, тенденции, против которой, в частности, возможно, и была направлена тирания Африга в начале IV в.

Вторая группа наших монет — ВВ1b (афригидские) — представлена значительно богаче. Именно к ней относятся те признаки, которые заставили Маркова и Друэна отодвигать нашу серию в сасанидское время. «Тетрадрахмы» исчезают. Серебряные драхмы более плоски, чем «тетрадрахмы» группы А, медные монеты крупнее, шире и площе монет группы AA1а (табл. 84 и 85).

На лицевой стороне мы видим изображение безбородого царя вправо (на серебряных монетах видны усы), окруженное тем же венчиком типа монет Эвкратида и Герая. На реверсе — всадник вправо, трактованный более реалистично, чем на ранних монетах, на идущей торжественным шагом, реже — скачущей лошади. Слева — та же тамга. Кругом — легенда, состоящая целиком из хорезмийских знаков. Изображения царей различаются чертами лица и коронами.

Типов корон в основном четыре: 1) Округлая тапочка с полумесяцем впереди, напоминающая головные уборы эфталитских царей Индии и убор двух из царей группы А. 2) Такая же шапочка с полумесяцем спереди, сзади и сверху. Оба эти убора, несомненно, близки к уборам сасанидов Ездегерда I (399 — 420) и особенно Пероза (439-484), Кавада (488-531), Хоороя I (531 — 579), Ормизда (579 — 590) и Варахрана VI. 3) Убор в виде зубчатой короны с поднимающимися ступенями передним и задним краем, напоминающий, как отмечено, убор Варахрана V, но с тем же традиционным хорезмийским полумесяцем. 4) Убор в виде своеобразного тюрбана или шлема с поднятым вверх, слегка заостряющимся передним углом и с характерной орнаментацией верхнего края в виде ряда загибающихся вперед маленьких спиралей и также с полумесяцем на лбу. На серебряных монетах группы ВВ1 представлены только варианты этого убора.

Количество правителей, носивших эти короны, значительно больше, чем число типов корон.

Подразделение на подгруппы этой группы мы основываем из характера легенды: 1) легенда целиком на реверсе; 2) царский титул располагается на лицевой стороне справа, против лица царя; на реверсе — имя; 3) обратно: титул на реверсе, на лицевой же стороне — имя царя, написанное характерным курсивом.

В1 сохраняет то же отношение, но на реверсе над крупом коня появляется надпись миниатюрными арабскими буквами, в которой могут быть прочитаны имена: *** или *** и *** — Фадл (ал-Фадл) и Джа’фар.

Оба эти имени позволяют точно датировать монеты В1. Это имена арабских наместников Хорасана, правивших в конце VIII в. н. э.: ал-Фадл ибн Яхья из дома Бармекидов (787 — 795)58 и один из его предшественников — Джа’фар ибн Мухаммед (787 — 789)59. Между этими наместниками правил известный Гитриф ибн Ата (792 — 793)60, который, по Hepшахи, впервые вмешался в чеканку монет в Бухаре, где, по этому автору, были [184] выпущены так называемые диргемы «гитрифи» — монеты старого бухарского образца, но с именем наместника61.

Таким образом наиболее поздние монеты нашей серии относятся к концу VIII в. н. э. ко временам Харун-ар-Рашида. Как в группе AA1, мы находим и в этой хронологически более поздней группе несколько монет (одна из которых была, как отмечено, опубликована Томасом), отличающихся по типам реверса. Это крупные, плоские медные монеты трех правителей, в своеобразных пышных головных уборах, имеющие в центре реверса не всадника, а тамгообразные знаки, меняющиеся от правителя к правителю (табл. 87, внизу).

Чаще всего представлен знак ***, реже ***. На дефектной монете третьего царя видна лишь часть знака ***. Однако, так как титул, царя в легенде на реверсе тождествен титулу монет группы ВВ1 эти монеты, которые мы выделяем в группу b, несомненно связаны с Хорезмом. К определению их места в нашей серии мы вернемся ниже.

III

Выше, вслед за нашими предшественниками, мы отметили, что тамга сиявушидов-афригидов тесно связана с тамгами кушанов, эфталитов и Согда. Однако связи как основной тамги хорезмийских монет, так и отмеченные выше параллельные тамги на монетах Хорезма и тамги на хорезмийской керамике, особенно богато представленные в Кой-крылган-кала, имеют более широкий и вместе с тем четко очерченный круг аналогий. Из них наиболее близкими и исторически существенными являются параллели между хорезмийскими тамгами, в первую очередь основной тамгой сиявушидов-афригидов, и тамгами античного северного Причерноморья, в первую очередь тамгами Боспорской династии аспургианов I — III вв. н. э.

Царские знаки Тиберия Евпатора, Савромата II, Тоторса и других царей II — III вв. н. э., разнообразные знаки склепа 1872 г. в Керчи и других боспорских памятников чрезвычайно близки к хорезмийским.

Если кушанская тамга ближе всего к тамге сиявушидов своей «подставкой», резко отличаясь верхней частью, то тамга аспургианов — династии савроматского происхождения, пришедшей на Боспоре к власти около начала н. э., — тождественна с хорезмийской по всему своему плану отличаясь, и то не всегда, несколько большей угловатостью.

Характерно, что в асимметричных тамгах Тиберия Евпатора и др. налицо даже тот же тип асимметрии — сохранение правой ветви верхней части тамги при утрате левой.

Наряду с царскими знаками аспургианов, аналоги нашей тамги богато представлены на различных памятниках Керчи, Ольвии и других античных центров Северного Черноморья62, датированных тем же временем (I — III вв. н. э. Шкорпил, Ростовцев). Особенно близкую парал- [185]лель одному из вариантов сиявушидской тамги на монетах «царя в трезубой короне» мы находим на лошадиной морде, изображенной на известном камне из Кривого Рога63, в форме ***, здесь налицо просто тождество.

Юргевич считает эти знаки аланскими. Скорее к этому определению склоняется и Шкорпил64. Ростовцев считает их сарматскими65.

Делались многократные сопоставления этих знаков с тамгами более позднего времени — кабардинскими родовыми знаками, опубликованными Фелициным66 (Юргевич, Мещанинов), раннесредневековыми (хазарскими?) знаками с Маяцкого городища, опубликованными Макаренко67 (Мещанинов) и др. Сюда же бесспорно примыкают некоторые знаки с кирпичей Цимлянского городища68. Наконец, Б. А. Рыбаков очень убедительно попытался возвести к кругу боспорских тамг и царских знаков тамги Рюриковичей и некоторых более ранних памятников славяно-антской культуры (Киев, Мощинский клад)69.

Эти поздние проявления исследуемого круга тамг представляют, бесспорно, первоклассный интерес, свидетельствуя о живости сарматской этнической традиции и политической традиции древних государственных центров Северного Причерноморья в раннесредневековой хазарской и славянской среде, протягивая одну из тех нитей между древней историей нашей родины и Киевской Русью, изучение которых, бесспорно, заслуживает самого пристального внимания70.

На прилагаемых таблицах мы попытались наглядно дать очерченный выше круг параллелей к тамге сиявушидов и другим тамгам древнего Хорезма, круг, как мне кажется, совершенно этнически ясный: речь идет о сарматско-массагетской этнической среде и ее последующих исторических трансформациях.

Ниже нам придется не раз еще вернуться к установленному факту зависимости сармато-аланских, в частности боспорских, тамг династии аспургианов от тамги сиявушидов и общей тесной связи северочерноморских и хорезмийских родовых знаков, не могущей являться случайной и бесспорно отражающей реальную не только этнографическую, но и политическую связь.

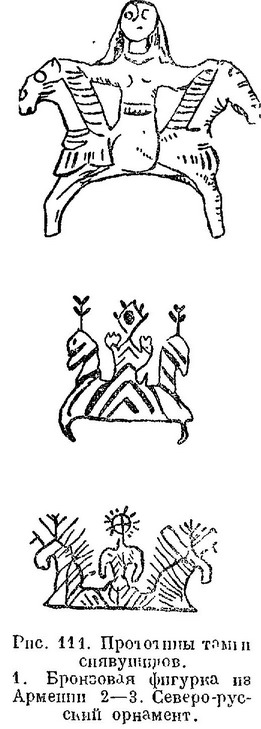

Чтение семантики хорезмийских, боспорских и родственных им тамг сармато-массагетских династов первых веков нашей эры может быть дано с достаточной определенностью. Нам представляется, что исходной является ранняя форма хорезмийской тамги, представляющей собой сильно схематизированное изображение женской фигуры, имеющей тенденцию трансформироваться в изображение дерева, со слившимися с ней двумя протомами коней, повернутых головами в стороны.

Прекрасный образец этой композиции в виде миниатюрной бронзовой фигурки женщины, сидящей на соединенных протомах коней, найден в Армении (хранится в Бр. музее) и [186] опубликован Герцфельдом71 (рис. 111, 1). Я не склонен вслед за ним завышать возраст этой вещицы. Я думаю, что она датируется аршакидским временем и генетически восходит не к луристанским бронзам, во всяком случае — не непосредственно, а к неизвестным пока нам среднеазиатским прототипам, схематизацией которых является сиявушидская тамга.

Другими словами, наша тамга сюжетно и стилистически входит в круг блестяще исследованных В. А. Городцовым «сарматодакских элементов», наложивших такой мощный отпечаток на все дальнейшее развитие народного орнамента народов Восточной Европы и, добавим мы, Средней Азии72.

Среди сюжетов севернорусских и карельских73 вышивок мы, в частности, находим и искомую композицию, явившуюся прототипом тамги сиявушидов, — женскую фигуру с двумя протомами коней (рис.111, 2,3), композиционно тождественную с приводимой нами выше закавказской статуэткой.

В. А. Городцовым убедительно показано, что композиция женщины с конями (resp. всадниками) является центральным религиозно-политическим символом сарматских и дакийских племен, наследством которых она является в русской культуре. А так как нам еще неоднократно придется убедиться, что не только сарматская, но и фрако-дакийская среда отнюдь не кончается на Танаисе и даже Волге, и Средняя Азия в эту эпоху представляет собой прямое этнографическое продолжение В. Европы, то неудивительно, что этот образ в одном из его вариантов лег в основу царского родового знака сиявушидов Кангхи-Хорезма. А если мы вспомним, что вторым символом сиявушидов является всадник с поднятой в знак адорации рукой — непременный элемент исследованных Городцовым композиций — и что тот же всадник с вариантом той же тамги сочетаются на монетах и сиявушидов и аспургианов, мы убедимся, что элемент случайности может быть здесь исключен. Боспорские знаки помогают нам прочесть ступени семантической эволюции исследуемой тамги, несмотря на свою схематизированность, сохранившую для среды, где они бытовали, всю полноту смысловой нагрузки. В нижней части тамги аспургианов читаются либо также протомы двух коней, либо она интерпретируется, как ясно видно на тамге Савромата II, как один повернутый влево конь. Голова правого коня трансформируется в хвост левого. Верхняя, асимметричная часть тамги, несомненно, воспринимается как птица.

Если мы вспомним ту тесную связь и взаимные переходы фигуры женщины и ее атрибутов — птиц — в русской народной орнаментике, сармато-дакийские связи которой вскрыты Городцовым, нам будет понятна органичность этой трансформации. Асимметричная тамга прежде всего результат обычной для эволюции родовых знаков всех народов графической модификации исходной формы в новом ответвлении рода.

Но так как тамга не просто условный знак, а знак, наполненный внутренним магико-мифологическим смыслом, графическое изменение влечет за собой семантическую переориентировку, в свою очередь влияющую на графику: место богини — центра композиции — занимает ее атрибут — птица, графически ассоциирующая с асимметричным рисунком тамги.

Итак, в хорезмийской тамге древних сиявушидов, представленной на тетрадрахме из Топрак-калы, мы видим наиболее древнюю, исходную форму, дериватом которой являются асимметричные тамги позднейших сиявушидов-афригидов, с одной стороны, и аспургианов — с другой. Тамга аспургианов не только входит в один круг родовых знаков с тамгой афригидов, они бесспорно принадлежат одному ответвлению древнего рода сиявушидов, ибо одинаково решена задача создания варианта исходного знака.

Иначе эта задача решена у кушанов, но, несомненно, это та же задача и отправляются они от той же исходной формы: сохраняется «подставка», т. е. соединенные протомы коней, верхняя же часть совершенно отрывается от первоначального образа, заменяющегося характерной кушанской гребенкой (дерево?).

Третье решение бесспорно той же задачи мы находим в Иране, где, в полном соответствии с хорошо прослеженной в русском орнаменте [187] закономерностью трансформации исследуемого сюжета, мы видим переход женской фигуры в фигуру ветвистого дерева. Протомы коней превращаются в корни и ветви с сидящими иногда на них схематическими птицами, но и здесь связь с исходной формой остается несомненной.

Подводя итоги, мы можем сделать пока предварительное заключение, к дополнительной аргументации которого нам еще придется вернуться ниже.

Хорезмийская тамга (сиявушидов-афригидов, равно как и дополнительные династийные и фамильные знаки Хорезма, входя в круг массагето-сармато-аланских родовых символов, позволяют, вместе с тем, говорить и о более интимных генеалогических связях между хорезмийскими сиявушидами, с одной стороны, и массагето-сако-сарматскими династиями Боспора, кушанской и эфталитской империи и аршакидского Ирана, причем устойчивость именно хорезмской политической символики и непрерывность хорезмской династической традиции, уводимой Бируни в темные века позднего бронзового века, дают право думать, что именно здесь нужно искать древний центр распространения как символов, так и отраженных ими династических связей. Возвращаясь к первой главе нашего исследования, мы, я думаю, можем здесь видеть новое доказательство в пользу уравнения Хорезм-Кангюй. Ниже мы, на другом материале, попытаемся проследить возможные исторические пути распространения исследуемых символов и политические связи, им соответствующие (см. гл. IV, III, экскурс I).

IV

Мы переходим к самой сложной части нашей работы — к анализу хорезмийских легенд наших монет. Первым шагом в этом исследовании было выделение группы знаков, повторяющейся на всех без исключения монетах группы ВВ1b.

Эта группа знаков выглядит на разных монетах так: ***.

Не различая, как это делает Томас, первого и четвертого знаков в легенде ВВ1b, мы читаем MR’ — MLK’ — сочетание двух арамейских идеограмм: MR’ со значением «господин», «властитель» (ср. в согдийском MR’Y)74 и MLК’ — «царь» — вместо хорезмийского «шах» (в целом «господин-царь», может быть «властвующий царь»).

А л е ф в таком чтении окажется близким к одному из начертаний алефа аршакидо-пехлевийских монет (***), восходящего в свою очередь к наиболее архаической форме финикийского и арамейского начертания ***.

Дешифровка титулов дала нам пять знаков древнехорезмийского алфавита (М, L, R, К’). Это дало возможность полнее выяснить генетические связи нашего шрифта и проследить его эволюцию.

Прежде всего мы смогли установить, что хорезмийский шрифт вплоть до VIII в. сохраняет крайне архаический облик, во многом более сближающий его с арамейскими шрифтами парфянского и даже ахеменидского времени, чем с сасанидским пехлеви и согдийским. При всей архаичности раннесогдийгкого, хорезмийский дает значительно больше черт сходства с исходными формами.

Затем анализ надписи на монетах разного времени позволил нам выявить три этапа развития хорезмийского письма. Первый представлен на монетах группы АА1а. Его знаки целиком укладываются в рамки вариаций арамейского шрифта как такового. Знаки пишутся раздельно, лигатуры почти отсутствуют. Второй представлен в надписях на реверсе всех монет группы ВВ1b. Знаки приобретают здесь ряд местных особенностей. В частности «М» получает замкнутую снизу форму. Распространяются лигатуры при общей тенденции писать буквы раздельно. Третий этап представлен в надписях на лицевой стороне монет VIII в. группы ВВ1b.

Это законченное связное курсивное письмо, знаки которого претерпели значительные изменения, во многом сблизившись со знаками согдийского (в том числе и позднесогдийского) алфавита. Наглядно видеть эти изменения можно из сопоставления начертания титула MLK’ на разных этапах истории хорезмийского письма.

Раннехорезмийское ***.

Среднехорезмийское ***.

Позднехорезмийское ***. [188]

Значительно большие трудности представило чтение меняющихся легенд, в которых естественно было видеть личные имена царей. Однако здесь мы имели благоприятные условия, благодаря наличию списка 22 древнехорезмийских царей ал-Бируни, охватывающего период с начала IV по X в. н. э.75.

Наиболее определенные результаты дала робота над чтением имен на монетах с курсивным начертанием имени царя на лицевой стороне. Здесь мы имели для одного из двух царей этой группы точную датировку, благодаря арабской надписи, что давало возможность довольно точно датировать и другого царя серединой VIII в. С другой стороны, облегчала дело и близость курсивных начертаний хорезмийских имен к согдийскому курсиву.

Курсивная надпись на упомянутых монетах царя середины VIII в. *** вероятнее всего может быть отнесена к царю Шаушафару *** единственному из списка домусульманских царей ал-Бируни, упоминаемому в иностранных — в данном случае китайских — источниках под именем Шао-ши-фынь; этот царь согласно Тан-шу в 751 г. прислал посольство с дарами к китайскому двору76.

В нашей надписи, как и в имени царя, повторяются первый и четвертый знаки, которые могут быть сближены с согдийским s. Конечное г не подлежит сомнению. Знак второй может рассматриваться как сокращенное курсивное начертание алефа. Знак третий близок к согдийскому ваву, знак пятый может быть сопоставлен с согдийским «».

В целом имя читается s’wspr — Шаушафар. Это чтение нам представляется не возбуждающим сомнений.

Надпись на реверсе вслед за царским титулом ***.

Третий знак должен читаться, как алеф, в первом — вероятнее всего видеть подвергшееся влиянию курсива начертание , второй и четвертый могут быть rk77. Наконец, в знаке шестом я склонен видеть лигатуру двух знаков, в первом из которых надо видеть zw, во втором rk. В целом слово читается как pr’rx zr n, видимо, два слова, дополняющие титул. Первое восходит к среднеиранскому «farrak»: «облеченный благодатью», «благословенный», весьма обычному в сасанидской титулатуре78. К анализу второго мы вернемся ниже (см. стр. 189).

Менее определенно чтение имени царя на монетах с именем арабских наместников ***.

На это время по списку ал-Бируни должно падать правление либо преемника Шаушафара, имя которого ал-Бируни передает в форме *** (Турксабаса или Туркасбаса)79, или его преемника, носившего мусульманское имя Абдаллах. [189]

Так как вторая часть имени является уже знакомой нам идеограммой MLK’, а знак пятый тождествен с седьмым — стоящий перед ним знак четвертый может быть архаическим начертанием w, которое мы еще встретим на наших монетах, а знак второй очень близок к общеарамейскому, в частности согдийскому, начертанию *** (согд. b), и я склонен видеть здесь именно имя Абдаллаха, рассматривая первый знак либо как айн, употреблявшийся в хорезмийском (как и в согдийском), конечно, лишь для передачи семитических слов; либо может быть сокращенное написание а л е ф а, сходное с сокращенным а л е ф о м в конце титула на монетах группы А.

Если предположить в третьем знаке d, родственное некоторым начертаниям аршакидского пехлеви и тождественное d согдийских текстов, то имя в целом будет читаться *** или *** — Абдалл(ах) — шах.

Монеты группы А читаются с большим трудом. Как я уже отмечал, мы имеем здесь четыре начертания (см. табл. 84, р. 5, 7, 9-11,13).

В первом ясны три последние буквы, дающие чтение m’r или m’k. Первая, если исходить из арамейских прототипов, может быть w, у или z, вторая — w, p, z или g. В целом имя может читаться wzm’r, yzmr’, wpmr’wgm’r или, наконец, zgm’r. Во всяком случаев списке ал-Бируни подобного имени нет. Условно мы будем именовать этого царя Вазамаром.

Во втором имени первый знак а л е ф, четвертый, вероятнее всего, r. Во втором знаке я вижу арамейское р, в третьем — w, в пятом — арамейское г и м е л ь (g), в целом ‘pwrg, где w, как в пехлеви и согдийском может служить для передачи редуцированного гласного. В таком случае это начертание будет передачей имени Африга *** — первого царя списка ал-Бируни.

Видимо, это же имя мы читаем в третьей (табл. 84, р. 13) надписи (изображение царя на аверсе этой монеты очень похоже на изображение «Африга») — с той разницей, что здесь налицо лигатура rg и, в связи с общим более округленным рисунком знаков, иное начертание, весьма своеобразное, приобрел начальный а л е ф.

В четвертом имени (табл. 84, р. 9 — 11) первый знак w, второй — r, четвертый — w, пятый — m. Если видеть в шестом знаке, как и в надписи на реверсе монеты Шаушафара, одно из начертаний х80 и в третьем знаке предположить хорезмийское t или *** (арам. Тау) 81 все имя будет читаться *** т. е. имя Арсамух, *** ал-Беруни82. Однако по типу монеты не могут принадлежать этому шаху, бывшему, по ал-Бируни, современником Мухаммеда, т. е. жившему в первой четверти VII в. Они, несомненно, восходят к значительно более раннему времени, и, может быть, принадлежат одному или двум шахам этого имени, либо правившим до Африга, либо почему-либо (нет ли ключа к этому в виде изменений тамги на этих монетах?) не попавшим в список Бируни.

Вероятнее, впрочем, что подтверждается и весовыми данными (см. ниже), Артамуха I (I и II?) мы должны относить ко времени более раннему, чем не только Африг, но и Вазамар. Напомню (см. выше гл. III, стр. 109), что многочисленные имитации кушанских монет, видимо, во II веке вытеснившие старую кангюйскую чеканку, несут часто надчеканку S, тождественную с тамгой в левом поле реверса монет Артамуха (Артамухов?). Тот же знак мы находим на кирпичах раскопанного нами дома близ Аяз-кала № 3, датированного монетами тем же временем. Возможно, что в чеканке Артамуха(-ов) мы имеем первую попытку после перерыва в несколько десятилетий вернуться к древнему кангюйскому типу еще в период гегемонии над Хорезмом Великих Кушанов, чем, мне представляется, можно объяснить отсутствие «подставки» под тамгой, видимо, имевшей какое-то отношение к идее политического суверенитета.

Довольно значительное количество надписей, весьма, впрочем, дефектных, дают нам и медные монеты группы АА1а. Оставляя требующую еще значительной работы публикацию этих надписей до подготавливаемого нами полного издания нашей нумизматической коллекции, отмечу лишь, что почти все надписи на [190] медных монетах состоят из уже знакомой нам идеограммы MLK’ и меняющейся части — личного имени. По легендам мы можем констатировать, что орлиный шлем носили два царя — уже знакомый нам «Вазамар» и царь с другим именем, начинающимся на r или k, кончающимся на t, что имя царя с тамгой *** оканчивалось на rh, что легенда монет царя в трезубой короне не содержит MLK’, а, повидимому, лишь личное имя, если не видеть титула во входящих в легенду знаках… MR…

Из палеографических особенностей отметим более раннее появление на меди лигатур, естественно, сильно затрудняющих чтение. Весьма сложно также чтение медных монет нашей коллекции, принадлежащих к группе В, как и серебряных монет этой группы, не имеющих курсивной надписи на аверсе. На одной из медных монет — с изображением царя в ступенчатой короне — можно пытаться видеть s’hr — имя царя, правившего в первой половине VIII в. н. э.: ***.

Другая медная монета, найденная в1937 г. в Беркут-кала и имеющая на аверсе голову царя в круглой шапке, украшенной тремя полумесяцами, на реверсе — обычного сиявушидо-афригидского всадника и обычную афригидскую тамгу — имеет надпись, расположенную в трех местах: на аверсе, против лица царя:

(MR)’ MLK(‘).

Над затылком царя — ***.

На реверсе ***.

Я читаю ее, исходя из вышеизложенного: ‘Skwcwr prrk.

Первое имя — тождественное с «Аскаджуваром» Бируни (около 700 г. н. э.). Второе — обычный эпитет сасанидской царской титулатуры (см. выше).

Большой интерес представляет отсутствующая на всех остальных монетах надпись позади головы царя. Надпись состоит из двух начертаний, первое из которых — лигатура, видимо, из трех букв. Первый знак — r или k. Последний z, w, p или g. Предпоследний вероятнее всего — n, хотя на этом месте лигатуры он может представлять любую букву «с хвостом» — например, k. Вторую букву, от которой осталась только толстая горизонтальная черта, определить совершенно невозможно.

Однако я позволю себе, совершенно гипотетически, предположить, что, поскольку титул-идеограмма дан перед лицом царя, а имя и эпитет на реверсе, в слове над головой видеть название государства и читать K’ng — Канг — древнее политическое имя Кангюйско-Хорезмской державы.

K’ng MR’MLK’ ‘Skwfcwr prrk. В целом легенда будет читаться: «Господин царь Канга Аскачувар Благословенный» — почти точная калька согдийского титула, известного нам по документам с горы Муг: *** 83 Если это чтение подтвердится — это будет новым серьезным аргументом в пользу нашего уравнения Кангюй — Хорезм.

Из двух «Аскуджуваров» списка ал-Бируни вероятнее относить нашу монету к первому, правившему, если исходить из расчетов Бируни, около середины V века. Второй «Аскаджувар» — дед Шаушафара, правивший во второй половине VII в., исключается, — ибо, как мы видели, этот период характеризуется совершенно иным типом монет.

Пять серебряных монет собрания Эрмитажа и ряд наших медных монет не несут на лицевой стороне имени царя. Они имеют на реверсе одну и ту же часть легенды, следующую за MR’ MLK’: ***

Несомненно, чтение четвертого знака — М и второго — R. В третьем, имеющем тенденцию связываться с последующим, а иногда и предыдущим знаком, вероятнее всего видеть арамейское z. Если, придерживаясь в данном случае чтения Рэпсона84, видеть в первом знаке заимствованную из сасанидского курсивного пехлеви лигатуру Н и W, все слово в целом будет читаться Hwrzm, т. е. Хорезм, и тогда надпись в целом будет читаться: MR’MLK’ Hwrzm — «господин шах Хорезма». [191]

Вызывает сомнение, с одной стороны, тот факт, что на монетах всех других типов нашей серии имя Хорезма отсутствует, с другой — курсивная позднепехлевийская лигатура мало вяжется с архаическим обликом хорезмииского монетного алфавита. Однако так как чтение rzm не подлежит, как нам представляется, сомнению, а датировка этих монет, тесно примыкающих по всем признакам к монетам Шаушафара и Абдуллы и, несомненно, чеканенных одним из непосредственных предшественников первого, вероятно, в VII — начале VIII в. (здесь мы присоединяемся к сделанной на основании других данных датировок Кэннингэма), позволяет считать хронологически возможным воздействие поздних форм пехлевийской письменности — я считаю это чтение наиболее вероятным.

Исчезновение имени царя и замена его именем страны, вероятно, имеет свое историческое объяснение. Может быть это монеты правившего в 712 г., в период завоевания Кутейбы Аскаджамука II, которого внутренние (гражданская война, описываемая Табари) и внешние политические обстоятельства (бурная эпоха арабского завоевания) заставляли особо подчеркивать свое право на единовластие в Хорезме.

Индивидуальная часть легенды одной монеты (из коллекции Эрмитажа) без имени на лицевой стороне, очень в остальном похожей на только что описанные, и если не чеканенной тем же царем, то очень близкой ко времени чеканки их хронологически, видна на рис. 20 таблица 84.

Легенда, как мы видим, крайне деформирована, буквы слились между собой в сложную лигатуру. Отчетливо выступает лишь последнее R (К?).

Ни в коей мере не претендуя на окончательное чтение, я считаю все же возможным пытаться раскрыть слившиеся в этой лигатуре знаки

***

и читать, как и на медной монете, приводимой нами выше, S’hr — Caxp (II) — имя царя, правившего в конце первой половины VII в.

Есть основания предполагать, что вообще в VII — VIII вв. установился обычай изображать царей на серебряных и на медных монетах в разных уборах. На последних уборы сильно варьируют, с преобладанием, однако, зубчатой короны Варахрана V — на первых устойчиво выступает тюрбанообразный убор. Видимо, сохранение однотипности изображений на серебряных монетах было важно в связи с ролью монет хорезмийской чеканки на среднеазиатском рынке для VII в., отмеченной Нершахи.

На монетах с трезубым знаком, где реконструированная при помощи сопоставления ряда дефектных монет индивидуальная часть легенды выглядит как ***, мы считаем возможным, сближая первую букву с арамейским85 h, вторую с n, в третьей видеть близкий к пехлевийскому k, в четвертой r и в пятой — конечное y86, читать xnkry или xnyry (см. табл. 85, р. 10, 12, 22). Это имя будет соответствовать имени *** Хангири или Хамгири — имени шаха, по списку ал-Бируни, правившего в первой половине VI в. Однако так как в таком случае необъяснимым остается отличие реверса от обычного для монет афригидов, я склонен видеть здесь имя враждебного хорезмшаху — современнику Кутейбы — «Царя Хамджерда» *** правившего где-то в западной части Хорезма, вероятно, в Нижнем Хорезме, и в 712 г. разбитого и казненного Кутейбой. 87

Заслуживает особого внимания отклонение от обычного хорезмийского шрифта на этих монетах, причем в направлении, позволяющем говорить о влиянии еврейского квадратного письма. Это невольно наводит на старую проблему о еврейских элементах в домусульманском Хорезме, неоднократно ставившуюся в литературе и основанную на среднеперсидской традиции об «основании» Хорезма сасанидом Нарсе, «сыном еврейки», и на крайне своеобразном наименовании хорезмийских ученых (времен арабского завоевания) у Табари — хабр (ахбар) — термин, применяющийся в арабской литературе только к еврейскому ученому88.

Если наше чтение правильно, то движение Хамджерда могло носить и религиозную окраску. А тогда позволительно сопоставить дату разгрома этого движения и начала исламизации Хорезма (712) с вероятной датой юдаизации Хазарии — по расчетам М. И. Артамонова — [192] между 731 г. и концом VIII века89. Мало вероятно принятие правящей династией воинственного полукочевого государства религии гонимых купеческих общин Причерноморья. Но религия таких же воинственных, как сами хазары, эмигрантов с востока, оттуда же, откуда позднейшая Хазария черпала свои лучшие воинские кадры, могла, бесспорно, стать господствующей религией формирующегося полуварварского тюрко-славянского государства. Может быть в этих событиях нужно искать объяснение слова xzкn (Хазаран?) в титуле Шаушафара (стр. 185).

Медные монеты со знаком *** в центре реверса, на первый взгляд этим признаком напоминая монеты «Хангири», однако должны быть не только включены в основную группу афригидских монет, ибо, как удалось установить на одной хорошей сохранности монете из Наринджана, они имеют слева, в поле, сиявушидскую тамгу. Больше того, сравнительный анализ изображения царя и непрочитанной пока надписи на реверсе убеждает в том, что эти монеты принадлежат хорезмшаху «Абдаллаху».

Мы сделали выше попытку чтения 10 имен, представленных на наших монетах. Пока непрочитанными остаются еще 5 или 6 имен на по большей части сильно дефектных медных монетах нашей коллекции.

Проделанная работа дает возможность с большей или меньшей долей вероятности подойти к чтению девятнадцати знаков хорезмийского алфавита, на разных этапах его развития: ‘, y, w, b (***), p, m, n,r,l, 9,s, S, h, x, k, q, y, g, с (с).

V

Наш анализ был бы неполным, если бы мы не привлекли к нему весовые данные. Эти данные полностью подтверждают выводы в отношении относительной хронологии, сделанные нами из анализа изображений и фактуры монет.

Наиболее полновесными (что, однако, связывается с низким процентом серебра в сплаве) являются тетрадрахмы группы А1. Монета с безбородым царем имеет вес 11,75 г, с бородатым — 11,60 г (причем край последней монеты обломан). Как мы знаем, тетрадрахмы Герая90 имеют вес 11,95 — 15,56 г, в среднем — 13,93 г.

Вес группы А значительно ниже. Монеты царя в орлином шлеме дают вес в 9,85, 8,00, 6,85 г; монеты «Африга» — 9,10 г и 5,96 г. Последняя представляет собою крайне обесцененную тетрадрахму (каковой она остается по диаметру), по весу уже приближающуюся к полновесной драхме.

Серебряные монеты группы BB1 дают не менее показательную картину. Монеты царей VII в. — полновесные драхмы, несколько превосходящие, в общем довольно устойчивый вес сасанидской драхмы, колебавшийся на всем протяжении четырехвековой истории сасанидов между 3,695 и 4,046 г91.

Монета с легендой (S’far) — 4,55 г.

Четыре монеты о чтением MR’MLK’Hwrzm дают 4,67; 4,38; 4,37 и 4,36 г.

Вес, таким образом, высок и весьма устойчив, отличаясь в этом отношении от тетрадрахмы III — V вв.

Монеты Шаушафара дают резкое снижение веса; их вес — 3,26; 3,20; 3,11 и 3,06 г — спускается ниже минимального веса сасанидских драхм.

Еще ниже падает вес монет «Абдаллаха».

Монеты «Абдаллаха» без арабской надписи имеют вес 2,44; 2,39; 1,97 г. Монеты с арабской подписью дают 2,05; 1,92; 1,44 и, наконец, 1,32 г, падая более чем втрое по сравнению с хорезмийскими драхмами VII в. — начала VIII в. и более чем вдвое по сравнению с драхмой Шаушафара.

Отражая общую закономерность, свойственную большинству нумизматических серий, наша коллекция отражает вместе с тем быстрый процесс политического упадка государства афригидов после арабского завоевания и особенно под властью аббасидских халифов.

VI

Работа над нашей нумизматической коллекцией позволила нам подойти к вопросу об определении не только не датированных монет, хранящихся в наших музеях, но и некоторых [193] памятников древней художественной промышленности. Определенные при помощи хорезмийских монет, они, в свою очередь, обогатили наш материал по древнехорезмийской письменности, позволили уточнить ряд определений древнехорезмийских буквенных знаков и, что самое главное, они явились первыми известными нам памятниками древнехорезмийского изобразительного искусства, открывая широкие перспективы изучения художественной культуры древнего Хорезма и, ввиду религиозной семантики ряда изображений, истории религии этой страны. В поисках памятников древнехорезмийской письменности мы обратились к просмотру непрочитанных надписей на серебряной посуде восточного происхождения, изданных Я. И. Смирновым92.

Среди сосудов с надписями мы обратили внимание на семь серебряных чаш, изданных в атласе Смирнова под № 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 286 (табл. 87).

По ободку этих чаш идут, как правило, тщательно выгравированные надписи, о которых Я. И. Смирнов в вводной статье к атласу пишет: «Надписи на группе чашек (42 — 47, 286), кончающиеся, повидимому, обозначением веcа, не читаются, по словам академика К. Г. Залемана, так как писаны, по всей видимости, на каком-то неизвестном языке»93.

Вместе с рядом других произведений, изданных в цитируемом атласе, его автор относит эти чаши предположительно к «позднейшему периоду индо-скифского царства III — VII вв. по Р. X.», находя аналогии изображенным на некоторых из них божествам на индийских монетах династии Гупта94.

Сопоставление знаков надписей на этих чашах с надписями наших монет убедило нас в крайней близости тех и других. Все знаки монет оказались представленными на чашах и лишь несколько знаков на последних отсутствует на монетных легендах.

Сравнительный анализ изображения на чашах и на монетах еще ближе убедил нас в правильности сделанного сопоставления. Помимо того, что те и другие роднила общая струя индо-бактрийских культурных влияний, сочетающаяся с чертами локального своеобразия, изображения дали ряд деталей, позволявших сделать наше сближение особенно определенным.

На чаше 286 мы видим изображение сидящего на ковре царя, опирающегося левым локтем на круглую подушку. В правой руке он держит трезубый скипетр, тождественный с трезубым знаком на реверсе анализированной нами выше своеобразной группы наших монет. Этого мало. Рогатая корона на голове царя, с развевающимися позади полосатыми лентами тождественна с короной царя монет с указанным знаком. И, наконец, лица обоих изображений несут ряд черт, позволяющих говорить о портретном тождестве царя монет и царя чаши. Характерная, не повторяющаяся на других монетах форма крупного носа, прорез глаз, одутловатые щеки — все это в сочетании с тождеством убора и символа не оставляет сомнения в том, что на чаше № 286 и на наших монетах изображено одно и то же лицо.

На чашах № 42, 43, 44 изображено сидящее на троне (42), поверженном льве (43) и леопарде (44) четверорукое божество, держащее в трех из рук скипетр, символ луны и символ солнца. На голове божества — корона со ступенчатыми зубцами, украшенная на лбу лунным серпом с тремя звездами, тождественная с зубчатой короной ряда монет группы В. На чаше 45 — стоящее божество с козлиной головой, с развевающимися назад с затылка полосатыми лентами, тождественными с лентами короны царя чаши 286 и наших монет. Всадник вправо с плетью в опущенной правой руке, с колчаном на правом бедре, на коне, идущем торжественным шагом, с поднятой и подогнутой в бабке левой ногой (чаша 46), теснейшим образом примыкает к изображениям всадника на наших монетах.

А. И. Тереножкину удалось, отправляясь от другого материала, данных древнехорезмийской архитектуры, определить хорезмийское происхождение еще одного памятника художественной промышленности — серебряного блюда с замечательным изображением осады крепости95.

К мотивам, выдвинутым А. И. Тереножкиным в пользу его определения, мы должны прибавить ряд новых аргументов. Отметим крайнюю близость в трактовке изображенных на блюде, на чаше 46 и на наших монетах всадников (особенно характерен поворот лица всадника в 2/1 на чаше 46 и на блюде) и родство религиозной символики наших чаш и Аниковского блюда. [194]

В верхней части изображения на блюде мы видим изображение солнца и луны, обведенные полукругом, символизирующим небесную сферу. Мы уже отметили символы солнца и луны в руках четвероруких божеств наших чаш. Их трактовка на чашах и блюде не оставляет сомнения в общей, породившей эти произведения, культурной среде.

К этому нужно прибавить установленную нами при ознакомлении с чашами и блюдом в подлиннике тождественность венчика вокруг дна наших чаш и по краю блюда.

Таким образом группа серебряных изделий, хорезмийское происхождение которых мы определили, идя от палеографии и нумизматической иконографии, сомкнулась с произведением художественного ремесла, которое другой автор определил как хорезмийское, исходя из совершенно других данных — данных крепостной архитектуры.

Оставляя детальный анализ исследуемых памятников до подготовляемой нами специальной работы, отметим лишь, что наш анализ хорезмийских монет позволил сделать первые шаги дешифровки надписей на чашах.

Эти надписи построены по одному стандарту. Вначале идет слово, которое повторяется на всех чашах, и читается, исходя из установленного выше значения букв, как *** (?). За этим следует идеограмма MN — «от», «из». За ней идет индивидуальная часть надписи, повидимому, содержащая собственные имена. Мы видим здесь хорошо знакомую по сасанидской эпиграфике молитвенную формулу — обращение за помощью к богам, имена которых следуют за МN.

На чаше 43 я читаю первые два слова после MN *** 96.

Первое имеет в основе *** — «господин». Последняя группа знаков ***, видимо, имя богини Анахиты — Нахич в хорезмийском по ал-Бируни.

На чаше 47 можно прочесть вслед за MN — *** — слово, в состав которого входит имя Ормузда97.

Все надписи заканчиваются группой знаков, несомненно, являющихся числительными, которым предшествует общее всем надписям слово, первый и четвертый знаки которого может быть z, n, w или у, а второй похож на m (цена, вес, название какой-то меры?)98. Дешифровка этих надписей в целом потребует еще значительной работы, в которой должны быть максимально использованы данные хорезмийского языка, подготовляемые к изданию А. А. Фрейманом.

VII

Из исторических выводов, которые уже сейчас можно было бы сделать из нашей работы, мы считаем необходимым отметить следующее: